- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- "詳しく書く"は正解? 厚労省「情報提供の手引」にみる求人情報量と見せ方 [求人票の書き方 #07-2024]

"詳しく書く"は正解? 厚労省「情報提供の手引」にみる求人情報量と見せ方

[求人票の書き方 #07-2024]

2024/04/01

***情報量の多寡と求人票の書き方***

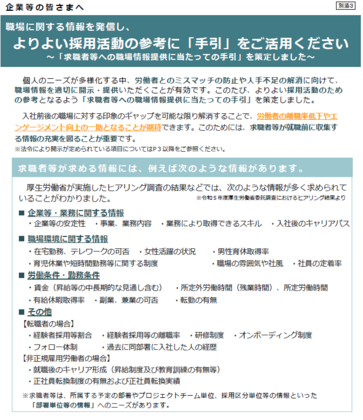

「労働者とのミスマッチの防止や人手不足の解消」

2024年3月29日、厚生労働省は

"よりよい採用活動"の参考となる

「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を

策定・公開しました。

求人企業の求人票・採用ページなど

求人コンテンツ作成の参考となる「手引」

今回のコラムは、

提供する情報・見せ方などの

「情報提供の留意点」に

フォーカスしてご紹介致します。

※以下の資料は、厚生労働省等

ホームページで公開されている資料等より引用します。

「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」にみる「提供する情報量と見せ方」

欲しい人材に響く! 求人票の書き方 (情報量の多寡と求人票の書き方)

「提供する情報の量」の頁に欄外・注釈に

以下の重要な一文が付記されています。

ヒアリング等においては、

・「情報量が多いと、かえって求職者等から見られない可能性がある」(企業)

・「情報量が多いと情報を見ない」(転職経験者)

との意見もあった

※出典・引用:厚生労働省「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」

この求人企業・転職者 双方の意見は

求人票・採用ページ・求人コンテンツの

書き方・伝え方の重要なポイントを提示するとともに

本コラムや求人票の書き方セミナーで

10年以上にわたりお伝えしている

「求人とは、集客。求人票も広告です。」

をも裏付けています。

求人票・求人コンテンツは

"詳しく書くから"応募があるのではなく

・求職者が求める情報を適切に提供し

▽

・その情報が求職者の興味・関心を惹き

▽

・求職者が自社の求人票を応募先に選ぶ

求人票・求人コンテンツを目にした求職者が

このような一連の心情の変化を起こして

初めて「応募する」行動を起こすことは

広告を目にした消費者の行動と同じはずです。

求人票・求人コンテンツが果たすべき目的は

「読者(応募者)を連れてくること」

「詳しく書く」は、そのための

手段の一つでしかありません。

ハローワークの求人票で注目される

「仕事内容」欄・「特記事項」欄は

"1行 30文字"が標準仕様

この制約の中で「なにを・どう伝えるか」が

求人票の書き方・伝え方のポイントです

一見して情報過多がわかってしまう

「文字で真っ黒な求人票」・・・

一文が冗長で、ただただ読みづらい

「だらだら求人フレーズ」・・・

いくら伝えたい内容を詰め込んでも

"パッと見"だけで求職者からスルーされてしまい

「求職者から選ばれなければ」反響も応募も

おぼつかないことはご理解頂けるかと存じます。

重視すべきは「情報の量」だけはなく、

そこから一歩踏み

"よみやすさ・わかりやすさ"を配慮した

「情報の質」

「だれに・なにを・どう伝えるか?」の

「どう伝えるか?」には、

文章の書き方・伝え方だけではなく

適正な文章量・情報量も含まれます。

「自社の求人票を、求職者に選んでもらい応募に繋げる」

求人票も求人コンテンツも書き方・伝え方次第で反響が変わります。

みなさんの求人票・求人コンテンツの

情報量は適切・適正な分量になっていますか?

機会があればご検討ください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸いです。

※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等

取材した内容を基に、記事として掲載しています。