- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- 変化するAI時代の仕事 生成AI 企業規模別活用状況/職場での期待と不安 [求人票の書き方 #17-2025] ※令和7年版労働経済白書より

変化するAI時代の仕事 生成AI 企業規模別活用状況/職場での期待と不安

[求人票の書き方 #17-2025] ※令和7年版労働経済白書より

2025/10/21

***変化するAI時代の仕事/働き方と求人票の書き方***

「令和7年版労働経済白書」

令和7年版で76回目の公表となる「労働経済白書」

(以下、「白書」)は、一般経済や雇用、労働時間などの

現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書です。

今回のコラム、

最新の白書掲載データのいくつかをご紹介し、

求人票の書き方を検証します。

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で

公開されている資料等より引用します。

[令和7年版労働経済白書] 生成AIの活用状況/職場での活用と不安

今回ご紹介するデータは「令和7年版労働経済白書」

第Ⅱ部 第1章 第2節のテーマは

「第2節 労働生産性の向上に向けた課題と対応」

生産性向上に関連して、近年広がりをみられる

生成AIの活用状況に関する分析を行っています。

概要は以下の通りです

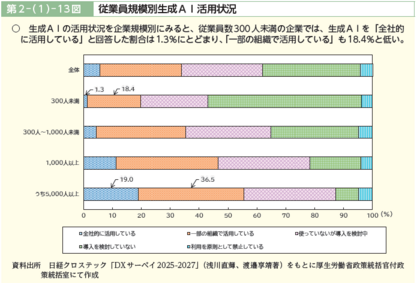

■従業員規模別生成AI活用状況(第2-(1)-13図)】

【従業員数300人未満の企業】

・生成AIを「全社的に活用している」と回答した割合は1.3%

「一部の組織で活用している」は18.4%と低い割合

【5,000人以上の大企業】

・「全社的に活用している」割合は19.0%

300人未満の企業を大きく上回る。

・「一部の組織で活用している」は36.5%

大企業でみると半分を超える企業でAIを活用

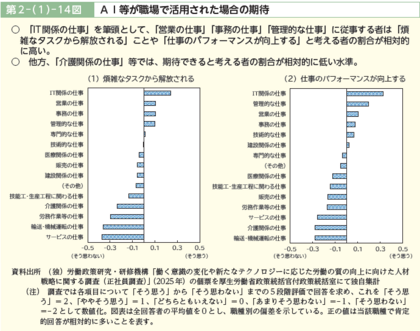

■AI等が職場で活用された場合の期待(第2-(1)-14図)】

・「IT関係の仕事」を筆頭に、

「営業の仕事」・「事務の仕事」・「管理的な仕事」に従事する者には

「煩雑なタスクから解放される」・「仕事のパフォーマンスが向上する」と

ポジティブに捉える割合が相対的に高い。

・「医療関係の仕事」・「技能工・生産工程に係る仕事」・「介護関係の仕事」・

「輸送・機械運転の仕事」・「サービスの仕事」といった職種

(以下「現場職種」)においては、

「煩雑なタスクから解放される」

「仕事のパフォーマンスが向上する」と

認識する者の割合は、相対的に低い水準。

白書では、

・現場職種は、業務の多くが対人対応や身体的作業であり、AI等による

省力化や効率化の恩恵を実感しにくい

・AI等が業務負担の軽減につながるというイメージが十分に共有されて

いない可能性がある。

などとコメントしています

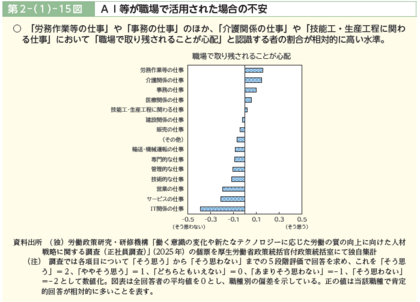

■AI等が職場で活用された場合の不安(第2-(1)-15図)】

「不安」の具体例「職場で取り残されることが心配」と認識する者の割合をみると、

・「専門的な仕事」・「IT関係の仕事」では、

職種の専門性の高さに加え、既にAI等が導入されていることから、不安感が他の職種と比較して低い状況

・「営業の仕事」・「サービスの仕事」では、

業務の中核に対人コミュニケーションが位置づけられていることから、不安感は限定的

・「労務作業等の仕事」・「事務の仕事」・「介護関係の仕事」・「技能工・生産工程に関わる仕事」では、

「職場で取り残されることが心配」と認識する者の割合が他の職種と比較して高い水準

白書では、不安への職場対応として

・業務内容の変化が直接的に影響を及ぼす可能性の高い職種においては、

導入プロセスにおける十分な説明と現場対応が不可欠

・導入の円滑化を図るため、AI等の導入の具体的な活用事例や成果について丁寧に周知し、

利点や業務改善効果の可視化など、労働者一人ひとりの理解・納得を得るための

丁寧なコミュニケーションが求められる

・実際の業務への展開を見据えた効果的な研修やスキル形成の機会を確保することで、

技術導入に伴う不安の軽減を図ることも必要。

などとコメントしています。

ここまでの図表出典:令和7年版 労働経済の分析

第Ⅱ部 第1章 第2節 労働生産性の向上に向けた課題と対応

本調査の詳細は下記【出典・引用】

URLからご確認ください。

求人票の書き方・伝え方(変化するAI時代の仕事/働き方と求人票の書き方)

今後、仕事・職場での活用が期待されるAI

仕事の内容や進め方はもとより、

職場の雰囲気にも影響があることが予想されれます。

白書でのコメント

「AI等の導入には労働者が導入の変化に対し

具体的なイメージを持てるようにすることが必要」は、

求人票の書き方にも、そのまま当てはまります。

以前は「求めるPCスキル」として

・Word/PowerPointが使える

・EXCELは関数・マクロが使える

などのスペックを掲載していましたが

これからは「PCスキル」よりも

「ITスキル」を伝える時代となるやも知れません。

ですが、単に

「生成AIが使えること」は

「PC操作ができること」と同義で

"具体性"には少し弱いフレーズです。

求職者が知りたいことは

「そのスキルが仕事・担当業務の

どの場面で・どのように使われるか?」

「そのスキルに何が期待されているか?」

など”仕事に紐づいた情報”であるはずです。

※逆にそこが明確に説明できないと

オーバースペックな募集要件で、

入社後に思わぬ弊害が起こる可能性があります。

「求人とは集客、求人票も広告」です

大切なのは活用エリアではなく

そこに「なにが・どう書かれているか?」

求職者が一目みて印象/心証が悪い求人票は、

そのイメージだけでスルーされて

その先が読まれることも選ばれる可能性も低くなります。

求人票も書き方・伝え方次第

「どんな情報を・どう表現して・どう見せるか?」で

その印象は見た目も訴求力もガラリと変わります。

みなさんの求人票は

読み手である求職者のみなさんから

「選ばれる」内容となっていますか?

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸いです。

【出典・引用】

「令和7年版 労働経済の分析」を公表します 令和7年9月30日

▽

【概要】令和7年版 労働経済の分析

▽

【本文】

令和7年版 労働経済の分析 -労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて-

▽

※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等

取材した内容を基に、記事として掲載しています。